高光谱技术在土壤成分检测中的应用研究进展

土壤是农业生产的基础,为植物提供必要的养分和生存环境。优质土壤既可以为农作物提供足够的水分与养分,又能保证农作物正常生长发育,提高农产品的产量与品质。不同的土壤指标采用的测定方法不同,如检测有机质的重铬酸钾容重法、检测硝态氮的分光光度法、检测全磷的钼锑抗比色法、检测全钾的火焰光度计法及检测 pH 值的电位法等。

传统获取土壤信息的方法具有检出限低、准确度高的优点,但测试周期长、分析成本高,并且需要复杂的样品前处理,不适用于大范围的土壤元素含量测定。

近年来,高光谱技术因其快速、无污染、探测范围广的特点,现已广泛应用于土壤特征参数的研究中,常作为土壤元素含量大面积精准反演的有效方法,并逐步应用于农业、食品和制药等领域。

本研究综述高光谱成像的原理及其系统装置,并对高光谱数据处理与分析方法展开讨论,总结高光谱成像技术在土壤成分检测中的评估及其应用,对高光谱成像技术在土壤成分检测中的应用前景提出展望。

1 高光谱技术

1.1 高光谱成像技术原理

高光谱成像技术将二维成像技术与光谱分析技术相融合,不仅能够全面捕捉样本的物理形态与几何结构特征,还可以通过光谱分析深入揭示样本的化学成分信息。因此,在连续的波长范围内,高光谱成像技术能够生成一系列高分辨率的图像数据,这些数据不仅具有高度的空间分辨率,还蕴含丰富的光谱信息。

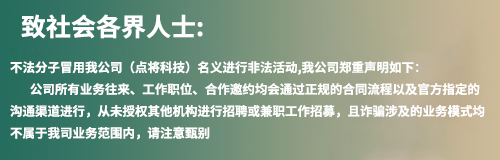

如图1所示,高光谱成像技术产生的图像数据构成一个三维立方体图像,其中,x、y轴表示空间位置,λ轴表示波长位置。因此,高光谱图像中的每一个像素单元均蕴含独特的光谱特征信息,能详细地映射各像素点特有的属性与状态。高光谱图像采集的扫描路径分为点、线、面3种扫描方式,其中线扫描能够快速获取大量的图像数据,应用广。

图 1 高光谱图像数据立体图

1.2 高光谱成像系统装置

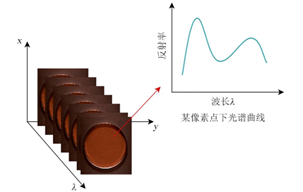

如图2所示,高光谱成像系统主要由光谱仪、CCD相机、照明光源、运动控制平台及带有相关控制软件的计算机等组成。高光谱成像系统的主要部件是光谱仪和相机,不同的光谱仪波长范围不同,相机的光谱范围要与光谱仪相匹配;光源作为有效探测目标物理结构和化学成分的光学探针,要求稳定和均匀;暗箱能防止其他光源干扰。

图 2 高光谱成像系统

2 数据处理与分析方法

2.1 数据校正方法

由于采集的图像有暗电流的干扰,在不同波段,检测样本的形状和大小差异及背景光源强度分布不均匀等都会产生干扰。因此,需对高光谱图像进行黑白校正,从而提高图像质量。高光谱图像的校正方法如下

式中 R—校正后高光谱图像

I—采集样本高光谱图像

B—暗电流高光谱图像

W——白板高光谱图像

2.2 预处理方法

采集的光谱数据除了含有必要的关键信息外,还存在着许多干扰信息,如噪声和人工干扰等。因此,有必要对获取的光谱数据进行预处理,去除干扰信息,从而提高光谱数据的质量和可靠性。常用的预处理方法包括导数变换、均值中心化、多元散射校正(MSC)和标准正态变换(SNV)等。

2.3 特征波长筛选方法

采集的光谱数据普遍存在光谱信息冗余和特征吸收峰不明显等问题。因此有必要从光谱数据中选择与被测指标相关的波长,降低数据维度,提高模型的效率和准确性。常用的提取特征波长的方法包括平滑(Smooth)、无信息变量消除法(UVE)、遗传算法(GA)和连续投影算法(SPA)等。

2.4 模型构建方法

根据图像中包含的信息,使用各种图像处理技术可以采集图像的有效信息并提取相关特征参数。利用不同的建模方法对采集的高光谱图像进行建模和分析,得出检测土壤成分的最佳模型。常用的建模方法有随机森林(RF)、偏最小二乘回归(PLSR)、主成分分析(PCA)、支持向量机(SVM)和人工神经网络(ANN)等。

2.5 模型性能评价方法

模型预测误差可能会因数据的不同而出现显著的差异,所以需要重复地选择不同的数据进行验证,即交叉验证法。常用的交叉验证方法有蒙特卡洛交叉验证和 K 折交叉验证等。性能的评价指标有训练集决定系数、预测集决定系数、训练集均方根误差、预测集均方根误差和相对偏差百分比。一般来说,训练集决定系数和预测集决定系数越接近 1、训练集均方根误差和预测集均方根误差越相近且越小,相对偏差百分比>2 的模型要好。

3 高光谱技术在土壤成分检测中的应用

3.1 水分检测

土壤含水量(SMC)作为土壤水分状况的核心指标,对植物生长、养分循环及土壤生态功能具有关键作用。其精确检测不仅为农业灌溉管理、作物水分需求调控提供科学依据,还影响土壤侵蚀防治、水资源优化配置及生态环境保护策略的制定。

研究显示,SMC与光谱之间存在显著的相关性。国内外科研人员已经能够利用高光谱成像技术对SMC进行准确且实时地监测,为SMC的有效管理提供了坚实的技术基础。张智韬等采用偏最小二乘回归法、逐步回归法和岭回归法,构建不同光谱反射率因素的反演SMC模型,结果表明,逐步回归模型能够准确反演SMC。尚天浩等创新性地结合逐步回归方法与灰色关联度分析选择敏感波段,建立多元线性回归(MLR)、PLSR和SVM不同模型进行比较,得出SVM 模型效果最好。刘英等采用了 4 种变换方法对原始光谱进行变换,并构建了 PLSR 和最小二乘支持向量机(LSSVM)预测模型,结果表明,一阶变换的PLSR 和 LSSVM 模型预测精度较好。唐子竣等分别采用RF、反向神经网络 (BPNN)和极限学习机(ELM)构建不同土层深度SMC的估算模型,结果表明,深度0~20cm土层的模型精度最高,R2 =0.909。张海涛等通过室内模拟不同SMC环境并测定光谱反射率,建立的SPA-MLR模型预测结果好,Rc2=0.930、Rp2=0.927。杨锡震等采用连续小波变换增强光谱对叶片不同生化生理指标的响应,并构建PLSR模型,结果表明,通过植物叶片的叶绿素与光谱特征进行SMC监测适用性更强。

3.2 有机质检测

土壤有机质(SOM)不仅为植物提供丰富的养分,促进作物生长,还增强土壤保水保肥能力,优化土壤结构,提升土壤通气性和微生物活性。有机质检测有助于科学评估土壤肥力,指导合理施肥与土壤管理。

丁启东等以宁夏回族自治区引黄灌区中低产田土壤为对象,发现SOM的敏感波段主要在 460~850、1530~1910和2060~2310nm。钟亮等基于卷积神经网络(CNN)框架,探索不同网络结构对SOM含量建模性能的影响,结果表明,CNN 模型能够简化光谱数据的预处理流程。蔡海辉等采用全波段和CARS、SPA和POS 3种数据降维算法与PLSR、BPNN和CNN 3种建模方法结合构建12种枣园SOM含量的反演模型,结果表明,CARS-BPNN模型为最优。张永亮等利用高光谱数据结合空间插值等方法,对山区耕地SOM含量进行空间分布特征的估算。周伟等分别采用PLSR、SVM和RF构建不同土层深度SOM含量估算模型,结果表明,RF模型预测效果最佳,R2=0.9237。ZHANG H W 等结合士壤的图像纹理特征和高光谱数据,构建SVR和PLSR的SOM含量预测模型。

3.3 氮磷钾检测

土壤中氮(N)、磷(P)和钾(K)作为3大基本营养元素,对植物生长至关重要。施肥不足影响作物生长,而施肥过量则会引发土壤富营养化等一系列环境问题。土壤中不同元素在光谱波段上敏感度不同,如土壤中N和P元素在近红外区域较为敏感,而K元素在可见光区域比较敏感。

利用高光谱技术结合特定算法能够较好地预测N、P、K的含量,并实现预测信息的可视化。王莉雯等研究发现,采用高光谱构建的全磷(TP)、全氮(TN)反演模型效果比多光谱的估算精度更接近于实测光谱。乔璐等研究发现,TN、TP和全钾(TK)的最佳吸收波段,并且模型的TN、TK预测精度较高,TK预测结果相对较低。陶培峰等对比不同光谱变换和建模方法,发现PLSR和BP神经网络建立的模型能较好地预测TN、TP和全硫(TS)的含量。陈晓娜利用 MLR、 PLSR、 SVM 和 ANN 建立3种土质的TN、有效磷和速效钾预测模型,结果表明,壤土TN、有效磷和速效钾的最佳预测模型分别是 MLR、ANN和PLSR。聂磊超等分析不同粒径湿地土壤的高光谱特征,研究表明,选择合适的粒径大小能够提升反演模型精度。郭鹏等采用SPA和CARS算法筛选特征波长,建立PLSR模型并比较其精度,结果表明,CARSPLSR算法可以快速准确地反演土壤有效磷含量。

3.4 土壤盐分检测

土壤盐分过多或过少均对土壤生态系统构成不利影响。盐分过多会导致植物吸水困难、营养失衡,影响生长;盐分过少则可能影响土壤保水能力及肥力,影响作物生长和产量。

肖志云等提出RF-PLSR、PLSR-RF 对土壤盐分含量预测的反演模型,结果表明,PLSR和RF模型的结合比PLAR、RF单独建模预测精度明显改善,R2=0.852、 Rp2=0.941。李志等对比不同光谱变换和光谱指数,建立土壤盐分含量的最佳估算模型,R2=0.77。孙亚楠等以河套灌区的耕地和盐荒地土壤为研究对象,对比分析了耕地和盐荒地的土壤盐分光谱差异,建立土壤盐分含量估测模型并取得好的结果,R2=0.92。张智韬等针对内蒙古自治区河套灌区域,根据土壤水盐交互作用建立水盐交互模型,结果表明,水盐交互模型能明显地改善土壤光谱的模拟效果,模拟相关系数提升到 0.29~0.59。张俊华等利用高光谱技术,预测盐渍化土壤不同土层中盐分离子(SO42–、Cl−、K+等)含量,并建立了不同土层土壤盐分的预测模型。

4 存在问题及发展趋势

4.1 存在问题

(1)土壤光谱的采集工作尚未形成统一的标准化测试流程。土壤样本处理方式的多样性(干燥、研磨、筛分等),以及环境条件的不同(温度、光照强度等),导致同一试验的光谱数据存在较大差异,限制同一研究和不同研究之间光谱数据的共享与比较,进而影响土壤光谱学研究的深入与广度。

(2)数据量大且冗余信息多、数据处理技术复杂。高光谱技术产生的数据量大,夹杂着许多的冗余信息,需要使用各种算法进行预处理(导数变换、MSC、SNV等)、提取特征波长(Smooth、 UVE、SPA等)及建模方法(PLSR、SVM、PCA等)等。各算法的复杂程度高、耗时长,难以实现大规模实时检测。

(3)光谱模型普遍存在普适性差的问题。目前,大多数的研究主要针对特定的土壤理化性质或区域的土壤样本建立模型,虽然对特定的土壤理化性质或区域的研究能取得好的结果。但是,土壤成分的复杂性及地域的差异性,使模型在应用于其他的参数或不同区域的土壤时,预测性能会大幅下降。

(4)高昂的技术与设备成本的阻碍。高光谱技术的应用要求操作人员熟练掌握光学及计算机科学等领域的专业知识,限制其广泛推广与应用。此外,包括高端硬件设备与软件系统在内的高昂成本,进一步制约高光谱技术在多个领域的深入应用。

4.2 发展趋势

(1)实现土壤光谱分析过程标准化。土壤光谱分析过程的标准化包括相同的土壤样品预处理步骤和测试条件,以获得共享性高的土壤光谱数据。

(2)光谱数据处理方法的创新。每种算法都有各自的特点。多种算法的融合使用可以发挥各自的优势,实现互补,进而有效提升模型的预测性能。

(3)土壤光谱数据库的日渐完备。按照区域差异及不同的土壤类型建立专门的土壤光谱数据库并逐步完善,以便实现光谱数据的实时共享,从而提高数据处理与分析的效率。

(4)设备的价格呈现降低趋势。随着计算机和传感器技术的发展,设备的制造成本逐渐下降,市场价格也呈现下降的趋势,加速了高光谱技术在各个领域的广泛应用与普及。

5 结束语

高光谱技术具有图像分辨率高、检测速度快、无污染等优点,能够深入剖析土壤中的多维信息。针对高光谱技术数据量大、信息冗余多、数据处理复杂和光谱模型普适性差等问题,可以使土壤光谱分析过程标准化、建立并完善土壤光谱数据库、不断优化数据处理算法等,来提升模型的泛化能力,提高反演模型的预测精度。总之,高光谱技术在土壤成分含量检测中得到了广泛地应用,为精准农业和土壤资源管理奠定了坚实的科技基石。

来源:高成丽 ,何青海 ,李晓丽 ,等 .高光谱技术在土壤成分检测中的应用研究进展[ J].农业工程,2025,15(4):117-122.转在的目的在于传递更多的知识,如有侵权行为,请联系我们,我们会立即删除。